Peut-on être trop heureux ? 🧘♂️

Bien-être vs raison d'être ; les limites du bonheur ; bonheur et parentalité

Bienvenue sur BeatTheOdds ! Si tu as reçu cette newsletter, pense à t’abonner et à jeter un coup d’œil aux autres articles qui pourraient t’intéresser 😉

Note : dans cet épisode, j’ai traduit le mot anglais “Happiness” par “bien-être” plutôt que “bonheur”, car il semble plus approprié au contexte de la recherche en la matière

À première vue, le bien-être et la raison d’être sont intrinsèquement liés. Il semble logique qu’une personne qui a trouvé du sens à sa vie soit heureuse et vice versa.

Pourtant, les études tendent à démontrer que même s’il y a une corrélation, ce n’est pas toujours le cas. À peu près 25% des individus n’ont pas systématiquement de lien entre un quotidien satisfaisant et le sentiment d’avoir une vie qui a du sens.

On peut illustrer cette idée en prenant les figures historiques, héros comme tyrans : la plupart ont sacrifié leur bien-être pour donner du sens à leur vie. Ni Napoléon, ni Nelson Mandela, ni Staline n’étaient heureux, dans le sens hédonistique du terme.

La plupart d’entre eux avaient des vies personnelles désastreuses, des douleurs chroniques, des addictions, et d’immenses doses de stress qui rendaient leur quotidien à peine supportable.

Pourtant, chacun trouvait la force de se lever le matin grâce à sa raison d’être.

Mais ce n’est pas l’apanage des personnages historiques : certaines décisions universellement répandues démontrent que nous sommes plutôt orientés vers la raison d’être que le plaisir quotidien.

La plus évidente est celle de faire des enfants.

La parentalité

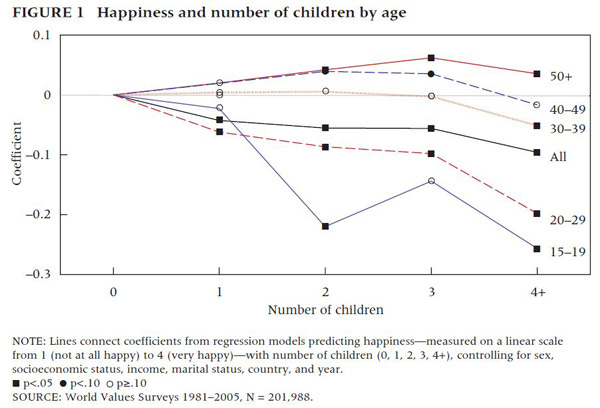

Les études ont démontré que les parents se déclaraient en moyenne moins heureux que les adultes sans enfants pour une période d’au moins 15 ans après la naissance, d’autant plus pour les jeunes parents.

Faire des enfants est donc un investissement qui peut porter ses fruits sur le long terme. Mais si l’on se place du point de vue du bien-être, cela représente un risque important pour une récompense qui n’est pas garantie.

Nous ne recherchons pas seulement le bonheur, mais aussi une raison d’être. Nous devenons parents car cela augmente le sens de nos vies davantage que la potentielle réduction du bien-être. Roy Baumeister

Mais alors, que faut-il maximiser dans nos vies ? Le bien-être ou la raison d’être ?

Quelle est la différence ?

Le bien-être est lié plutôt à l’idée de recevoir plutôt que de donner, tandis que la raison d’être est corrélée plutôt à l’idée de donner plutôt que de recevoir. Des niveaux importants de stress, d’inquiétude et d’anxiété sont liés à davantage de sens mais moins de bien-être. Roy Baumeister

Dans la recherche, le bien-être est défini comme l’idée de se sentir bien, tandis que le sens dérive de l’idée de contribuer à une cause qui nous tient à cœur, et qui dépasse notre personne.

Intuitivement, on devrait passer davantage d’énergie à rechercher le bien-être, non seulement car c’est un objectif évident, mais aussi parce que ça préserve notre santé, non ?

C’est loin d’être sûr.

Bonheur = santé ?

Il est connu par les chercheurs qu’une vie solitaire ou pleine d’adversité prépare le corps contre les risques bactériologiques, car pour nos ancêtres, l’adversité menait plutôt à des blessures physiques.

En revanche, être bien dans sa tête et avoir beaucoup d’interactions sociales prépare le corps contre les infections virales, plus probables en fréquentant d’autres personnes.

Or, les chercheurs Cole et Fredrickson ont montré que les individus heureux qui trouvent peu de sens à leur existence ont les mêmes expressions génétiques que ceux qui rencontrent de l’adversité - c’est à dire que leurs corps activent des réponses inflammatoires, plus propices à mener à certaines maladies du cœur ou cancers.

Il semblerait donc qu’une forte raison d’être, même dénuée de bonheur, soit davantage synonyme de robustesse que l’inverse.

Pour revenir à notre exemple des figures historiques, celles-ci étaient capables d’encaisser des niveaux de fatigue, de stress et de solitude bien au delà de la moyenne.

Mais alors, pourquoi ne sommes-nous pas faits pour être bienheureux ?

It’s a feature, not a bug

Le bien-être est une récompense que l’on obtient après avoir accompli quelque chose, mais pour éviter l’oisiveté au moindre succès, nos cerveaux sont faits de manière à ce que l’on s’habitue très vite à une réussite - ainsi, la satisfaction liée finit par décroître, nous poussant à chercher un nouvel objectif.

Notre bien-être a aussi tendance à dépendre de notre environnement direct, lorsque nous nous comparons à notre groupe d’individus.

L’avocat New-Yorkais qui gagne un excellent salaire et représente des clients prestigieux ne va pas se comparer à l’avocat d’une petite ville, mais à ses pairs de même niveau.

Son insécurité sera exacerbée, et il va se dépasser encore plus.

Ce mécanisme, tout comme la compétition, est un avantage pour l’évolution Humaine. La compétitivité dans la raison d’être, c’est à dire dans le besoin d’œuvrer à ce qui nous dépasse, sert en général notre communauté - quand elle n’est pas circonscrite à des objectifs matériels.

Peut-on être trop heureux ?

Si nous sommes effectivement programmés pour ne pas rester heureux trop longtemps, il en découlerait que les personnes les plus accomplies d’un point de vue sociétal ne seraient pas les plus heureuses.

Une étude de 2010 a trouvé un plateau de bonheur lié aux revenus, autour de 75.000 dollars par an. Au delà, une augmentation de revenus n’était pas liée à une augmentation de bonheur.

Les conclusions étaient que le bien-être est dégressif dès lors que l’on a passé certaines étapes de la pyramide de Maslow. À partir de là, pour avoir une vie accomplie, c’est le sentiment de trouver un sens à sa vie qui prend le relai.

Effectivement, ceux qui ont le plus de réussite sur des critères de société (financiers, professionnels, politiques) ont un bonheur déclaratif inférieur à ceux qui ont des critères de réussite basés sur des aspects personnels, comme les relations.

Non seulement l’argent ne fait pas le bonheur, mais la recherche du bonheur est probablement un moteur pour accomplir davantage, produisant… de l’argent.

Trop de bien-être nuirait à notre capacité à nous dépasser et à sortir de notre zone de confort.

Une fois un certain cap de bonheur atteint, arriver aux paliers supérieurs dépendrait donc entièrement de notre définition personnelle du succès.

If you’re so smart, why aren’t you happy ?

Pour l’investisseur Naval Ravikant, certaines personnalités brillantes considèrent que le bonheur leur est défendu, car si elles obtiennent ce qu’elles désirent, elles perdront le moteur de leur réussite.

Mais ce n’est pas une fatalité, affirme Ravikant. Avec cette phrase provocatrice, “Si tu es si intelligent, pourquoi n’es-tu pas heureux ?”, il affirme que si une personne intelligente est plus exposée aux questions existentielles, elle est aussi mieux équipée pour les résoudre.

Être intelligent, selon Ravikant, c’est avoir la maturité de changer de paradigme jusqu’à mieux supporter notre quotidien.

C’est, en quelque sorte, savoir transformer sa raison d’être en bien-être.

Start with why

Le bonheur peut donc se trouver en nous mais dépend de variables qui sont parfois hors de notre contrôle.

Il est impossible de garantir que nous serons toujours heureux, mais il est possible de nous assurer que notre vie aura toujours du sens.

Le sens, c’est accepter de la douleur à court-terme en échange d’un sentiment d’accomplissement à long terme. C’est sortir de sa zone de confort en dépit des sentiments négatifs immédiats qui en résultent.

Tout le monde s’accorde sur un point : il n’y a aucun raccourci pour être heureux.

Ainsi, nous en revenons au “Start with why” de Simon Sinek. Avoir un “pourquoi” nous donne une ligne directrice et la résilience de traverser les moments difficiles.

Ensuite, à nous de redéfinir notre succès jusqu’à ce que notre bien-être et notre raison d’être s’alignent.

Si le “pourquoi” est suffisamment fort, le “comment” devient facile. Jim Rohn

Et toi, pourquoi tu te lèves le matin ?